![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250922/1KU0K3T2040-1A35_lit.jpg)

主要农作物良种覆盖率稳定在98%以上;

优质麦种植面积预计已扩大至3000万亩左右;

全省机收率达到99.8%,平均机收损失率0.78%;

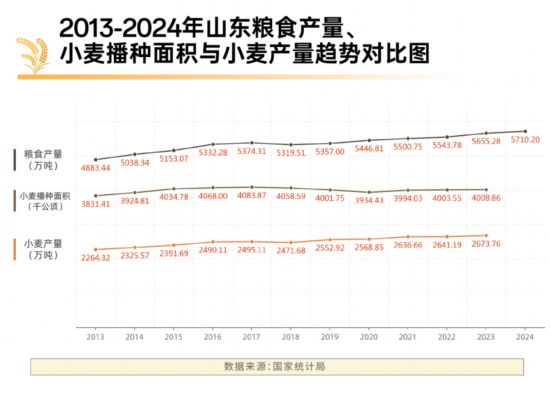

粮食总产量连续多年稳定在1100亿斤以上……

近年来,山东紧抓粮食生产,深挖粮食潜能,从“一粒种子”做起,到种植生产,再到精深加工,全产业链条协同发力,推动实现粮食增产提质。

111个:育种“井喷”

在邹平市,种粮大户李海林今年测产出了产量新高:“我从去年开始种‘山农67’。这个品种穗大粒饱,抗倒伏性强,比之前种的产量要高不少。”

在桓台县,淄博博信农业科技有限公司的工作人员捻着麦粒:“这些年,我们重点推广‘山农’系列品种,同时自研品种‘博信281’和‘博信216’表现也很出色。”

2024年,全国推广面积前10位的小麦良种,有4个是山东培育的品种。其中,“济麦22”累计推广3.6亿亩,连续12年种植面积全国第一。

“从目前来看,山东育种呈现‘井喷’态势。”青岛农业大学种子科学系主任兰进好说。

数据显示,2019年-2024年,山东省独立或主导选育通过国审的小麦品种数量为111个。2018年-2024年,山东省审定小麦品种达251个。

“品种多了,老百姓的选择也多了。”潍坊市密州种业董事长范云飞说,“我们可以根据小麦不同品种的不同特性,‘一村一品’精准种植,保证各种地力、水肥、光照条件下都能稳产。”

今年,范云飞在1.5万亩土地上,因地制宜种植了15个品种:在水源匮乏区域种植耐旱的“济麦22”,在易倒伏地块选择抗倒伏的“石农083”,在肥力充足区域则种植高产的“鲁研951”。

目前,山东主要农作物良种覆盖率稳定在98%以上,良种对粮食增产的贡献率达47%,成为“齐鲁粮仓”持续丰盈的重要源泉。

山东农业大学教授陈建省说,培育高产高效、优质专用、多抗广适小麦新品种,是小麦育种人始终不变的追求。“回顾种业创新的发展历程,每一次产量品质的大面积提升,都是得益于突破性新种质的产生,及其衍生出的突破性重大新品种。”

“当前,小麦产量从快速增长期进入了瓶颈期,单产进一步突破难度加大。”陈建省说,“站在‘巨人’(济麦22)的肩膀上,一代代育种人正在通过持续的种质创新、基因挖掘和育种实践,争取培育出下一个‘划时代’品种。”

2‰:颗粒归仓

伴随着阵阵轰鸣声,整齐的麦秆被卷入机器,脱粒后的麦粒如金色瀑布般流入运输车辆。

“现在,收割机由横轴流机型转为纵轴流机型,并逐步推广开来,全县小麦机收损失率降低至1%以下。”桓台县农业农村局种植管理科高级农艺师王锡久说。

今年,聊城市东昌府区的种粮大户王伟特意使用了进口收割机。收割机宽度5米,马力大、作业效率高,平均每天能收割300亩小麦,每亩机损率控制在2‰左右,收割成本大幅降低。

机损率降低背后,是粒粒归仓,是农机装备水平的巨大飞跃。目前,全省农机总动力达到1.22亿千瓦、稳居全国第一,农作物耕种收综合机械化率达到91.7%、高出全国平均17个百分点。全省小麦机收率99.8%,平均机收损失率由2022年的1.07%下降至2025年的0.78%。

在谷物联合收获机领域领先的潍柴雷沃智慧农业,除了谷神GM5125、GR3106等备受瞩目的“收割利器”外,今年还首次将AI大模型应用于“三夏”作业,构建智慧农业整体解决方案。

在邹平市,由中科院空天院打造的无人农场,将在今年年底前全部建成,预计减少农场劳动力70%以上,综合生产成本节约不少于10%,单产增产比例不少于5%,有效缓解劳动力短缺问题。

去年,国家发布《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030)》,提出要落实部分品种增产任务和分区域增产布局。农业农村部也制定了小麦单产提升的行动目标,要求小麦单产年递增0.5-1个百分点,到2030年平均单产提高10%以上。

根据国家统计局公布的2025夏粮生产数据,山东夏粮播种单产达452.8公斤/亩、居全国第一,总产达547.4亿斤、增量全国第一。

如何实现夏粮生产“双第一”?关键是要素保障。山东聚焦建设更高水平的“齐鲁粮仓”,各地持续强化良田、良种、良法、良制、良机集成、示范和推广。

要素如何保障?数据是最客观的记录者。

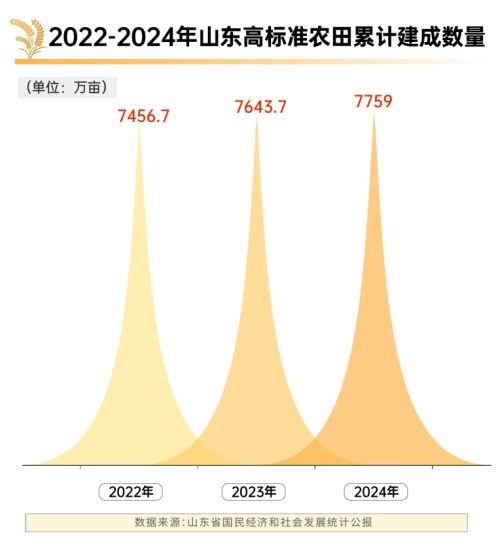

——良田方面,山东省建成7759万亩高标准农田,发展高效节水灌溉5359万亩,其中优质麦种植面积预计已扩大至3000万亩左右。

——良种方面,争取国家小麦重大品种研发推广应用一体化试点,新增良种推广面积200万亩以上。

——良机方面,新增复式精量条播机2345台、同比增加453%,夏收上阵的纵轴流大喂入量联合收割机占比达到2/3,平均机收损失率降低至0.7%左右。

——良法方面,宽幅精播、复式精量条播等高产栽培模式占比达到73.1%,水肥一体化应用面积增加31%,“一喷三防”技术全覆盖实施。

——良制方面,点上6个省级单产提升引领区、210个市级万亩引领片、984个县级千亩引领方示范带动,面上平原、丘陵、山地、盐碱地全面提升。

在提单产的过程中,山东再度启动“万人下乡·稳粮保供”行动,全省组织1.8万名农业技术推广人员常态化开展巡回指导,举办“田间课堂”。

“我们建立了‘专家+农技人员+示范基地+示范主体+辐射带动户’链式推广服务模式,推进小麦高产高质高效生产技术落地,促进小麦大面积单产提升。”东昌府区农业农村局工作人员表示。

60%:粮不落地

6月13日,阳光明媚,气温达到30摄氏度。淄博博信农业科技有限公司的工作人员把刚收割的麦粒样本倒入湿度检测仪。“水分含量9%,可以直接入库。”

今年麦收时节,天气持续晴好,小麦可以在田里“待”到水分含量13%以下,然后直接入仓储存。工作人员说,博信农业共流转了15000农田,今年60%小麦都是在田间自然生长好后再收割的。

延续千年的“打场晒粮”传统,在农业的现代化发展中逐渐失去优势。“粮不落地”成为新趋势。

“过去抢收小麦主要是怕连阴天引发穗发芽。这种因天气造成的损失在国内有过惨痛的教训。现在随着新品种的不断选育,小麦品种的休眠期都比较长,即使是连续阴雨也不会发芽,抗倒伏能力也很强,雨过天晴后很快便可在麦穗上自然晾干。”兰进好说。

每逢麦收时节,山东多地都会上线“晒粮地图”,免费开放乡镇政府驻地大院、乡村文化广场等场地,尽可能为农户提供小麦晾晒场地,极致展现了麦田里的“山东温度”。

更值得关注的是“即收即卖”“未收先卖”等粮不落地模式的兴起,既缩短了农忙周期,又规避了存粮风险。

一位种粮大户说,我们可以根据天气情况,等小麦水分差不多的时候收,也可以提前收割,按标准扣除水分,再由商贩或仓储者负责烘干,减少了农户自己自然晾晒的环节。

“从桓台县来说,自然晾晒的已经很少了,要不是‘即收即卖’,要不就是自己烘干。”王锡久说,“桓台县现有粮食烘干设备45套,日烘干能力7200吨。”

过去,传统粮仓因设施简陋、技术落后以及虫害、霉变的影响,储量环节损失不小。如今,科技创新带来革命性变化。

走进位于潍坊昌乐县的山东省粮油收储有限公司鲁中储备库,近6米高的粮堆下“别有洞天”:

应用多参数粮情检测技术,168个测温点、96个多参数检测点实时在线检测粮温和水分;智能通风技术自动捕捉最佳通风时机,自主通风;信息化透明监管技术24小时远程监控,还可以利用激光技术对全仓粮食数量进行测算……

“我们采用储粮新技术,在一个储存周期内,粮食损耗由8‰降到3‰,减少粮食损耗750吨。”鲁中储备库仓储部经理王兴周说。

优化提升储备能力的同时,山东针对农户储粮损失高的问题,累计投资3.71亿元,发放农户科学储粮仓98.8万个。

“与传统存粮方式相比,使用科学储粮仓损失率平均降低5个百分点,农户储粮环节每年可减少粮食损失4.9万吨。”山东省粮食和物资储备局副局长刘萍介绍,山东还建成了280家粮食产后服务中心,覆盖区域内粮食产后损失率降低4个百分点。2024年度,全省粮食产后服务中心共清理烘干粮食469万吨,减少产后损失18.76万吨。

40%:需求“蝶变”

今年,在潍坊市寒亭区高里街道一空桥村惠民农作物种植合作社,1万多亩的优质强筋麦“济麦44”卖了个“好价钱”。

“有三家面粉厂找上门,我最终选择了发达面粉。”一空桥村党支部书记张萍告诉记者,“我们已经合作4年了,半个月前他们就开始联系我,这几天找了我三四次。”

德州发达面粉集团保障总监董金鲁介绍:“我们采购的普麦,主要用于制作馒头、面条等传统面食,优质麦用于制作面包、蛋糕、饼干等烘焙食品。今年,优质麦的市场价格比普麦每斤要贵2毛钱。”

从过去吃得饱,到现在吃得好、吃得健康。面包、糕点等食品需求快速增长,带动优质麦市场持续升温。

“近年来,优质麦需求量以每年5%-10%的速度递增,目前已占我们业务量的40%。”董金鲁说。

山东省农业科学院作物研究所所长曹新有表示,“我们培育的‘济麦44’,品质指标完全可以替代进口麦,连续多年为我国年推广面积第一大强筋小麦品种。”

2025年,山东省的优质麦种植面积预计已扩大至3000万亩左右,约占山东小麦总种植面积50%,其中强筋小麦达1200万亩。目前来看,优质麦收购价格较高,但是由于早期产量较低,依然面临农户种植积极性不高的窘境。

从全国来看,山东是粮食生产、储备、流通和加工转化大省,具有良好的产业发展基础,全国小麦粉加工企业“50强”中山东省有7家,年产小麦粉1600万吨左右,占全国1/5以上。

以滨州中裕食品有限公司为例,其利用小麦麸皮等加工副产物生产膳食纤维、蛋白肽等,一粒小麦能被加工成600多种产品。据了解,目前全省粮食加工转化利用率98%以上。

我省育种专家建议,依托目前全国唯一的“小麦育种全国重点实验室”,联合省内外小麦育种及栽培等优势单位,以及种业集团、粮食集团、面粉加工企业和农业新型经营主体等,不断完善利益联结机制,搭建我省高产优质专用小麦“种-产-购-储-加-销”全产业链衔接体系,促进我省小麦产业高质高效发展。

“小麦产业链条衔接紧密,相互关联,任何一环的薄弱都会制约整个产业的发展。”陈建省说,“只有小麦全产业链协同创新,各环节‘有利可图’,才能推动小麦产业实现质的飞跃。”

目标更加明确、路径更加清晰,“齐鲁粮仓”正更加充盈。(王瑛琪 王红军)