![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250915/1KNb2150c20-35207_lit.jpg)

上海市虹口区大连路上,“雅玉酒家”的灯牌每日准时亮起。谁能想到,这家看似朴素,没有任何官方标识的小店,还有着一重不同寻常的温暖身份——“编外社区食堂”。

雅玉酒家门头 人民网记者沐一帆摄

老板娘高雅洁是一位1996年出生的安徽姑娘,与丈夫一同协助父母经营这家餐馆。上午刚过10点半,就有老人手持红色就餐卡陆续走进店门,寒暄声、点餐声、碗筷碰撞声此起彼伏。“夏天吃点苦瓜炒肉片吧,清爽。”“师傅,米饭麻烦多打一点,晚上我还能再吃一顿。”……小高一边应和,一边麻利地收钱、打包。“阿姨,优惠3元,一共15。”她说话爽朗、做事利落,偶尔笑起来还有些学生气,可谈起店里的点点滴滴,却透着一股超越年龄的沉稳与通透。

小高的父母早年从安徽来到上海,最初在杨浦区做着“菜饭骨头汤”的小本生意。童年的寒暑假,小高常来上海,最深刻的记忆是——她捧着小饭碗坐在老店楼梯上,看着满堂客人,听着家长里短。那种市井烟火气,在她心中扎了根。

多年后,老店遇上拆迁,一度令小高全家犹豫是否离开上海。幸好与老店长期合作白领午餐业务的一家国企伸出援手,将大连路上的三间门面优惠租出。2015年,“雅玉酒家”正式开业,店名取自小高和妹妹名字中的各一个字,也承载起了一家人对新生活的期待。

去年上半年,虹口北外滩街道明华坊居民区书记戴鹏勇登门拜访,询问是否愿意为一墙之隔的明华坊的老年人提供优惠餐,小高的父亲答应了下来。“原本两荤两素卖21元,一荤三素18元,我们在此基础上再减3元。”小高说,“其实附近老人经常过来吃饭,本就是老食客,优惠一点也是能接受的。”

很快,居委会自制的“助餐卡”发放到了所有60岁以上居民的手中。不久后,附近惠民小区的老人也闻讯而来。据统计,这张小小的“助餐卡”目前已惠及超600位居民。

前来用餐的老人出示助餐卡 雅玉酒家供图

时间来到去年8月,与雅玉酒家同在东片区的蕃兴居民区书记姚婷了解到这一情况,专程来到店里商量能否将供餐范围再扩大,将优惠老年餐外送出去,小高的父亲又欣然应承了下来。

说干就干,一个数百人的居民微信群火速成立。白天,小高将菜单发到群中;晚上,居委会干部统计下单数量;第二天清晨5点,小高的丈夫开始蒸饭、打包,中午11点,热腾腾的老年餐便已配送至居民区党群服务中心,老人们或可自取,或可拜托青年志愿者分发。目前,仅堂食加外送的优惠老年餐,雅玉酒家一天就能售出90-100份,相当于每天服务近百位老人。

中午时分,附近的老人与白领正在店内排队打菜 人民网记者沐一帆摄

“吃亏是福。”谈及为何愿意“优惠3元”,小高的父亲用朴素的四字概括。但平价餐饮本就微利,一味让商家贴补不是长久之计。雅玉酒家所在的提篮桥历史风貌街区党支部书记戴幸一深知“双向奔赴”的道理,主动为他们对接附近企业的白领餐业务,如今这部分收入反而成了支撑餐馆生存的关键。

“订单量一下子增加了100份。”小高坦言,“我们每天的流水中,其实大部分利润来源于商业白领餐,店内堂食和优惠老人餐都只能刚好覆盖成本。”

小高的丈夫算了笔账:白领餐30元1份,这部分流水约3千元。若雅玉酒家每日流水能达5000元,毛利则有35%-40%。但他也指出,餐馆的生意主要来自于工作日,每逢周末起伏较大。

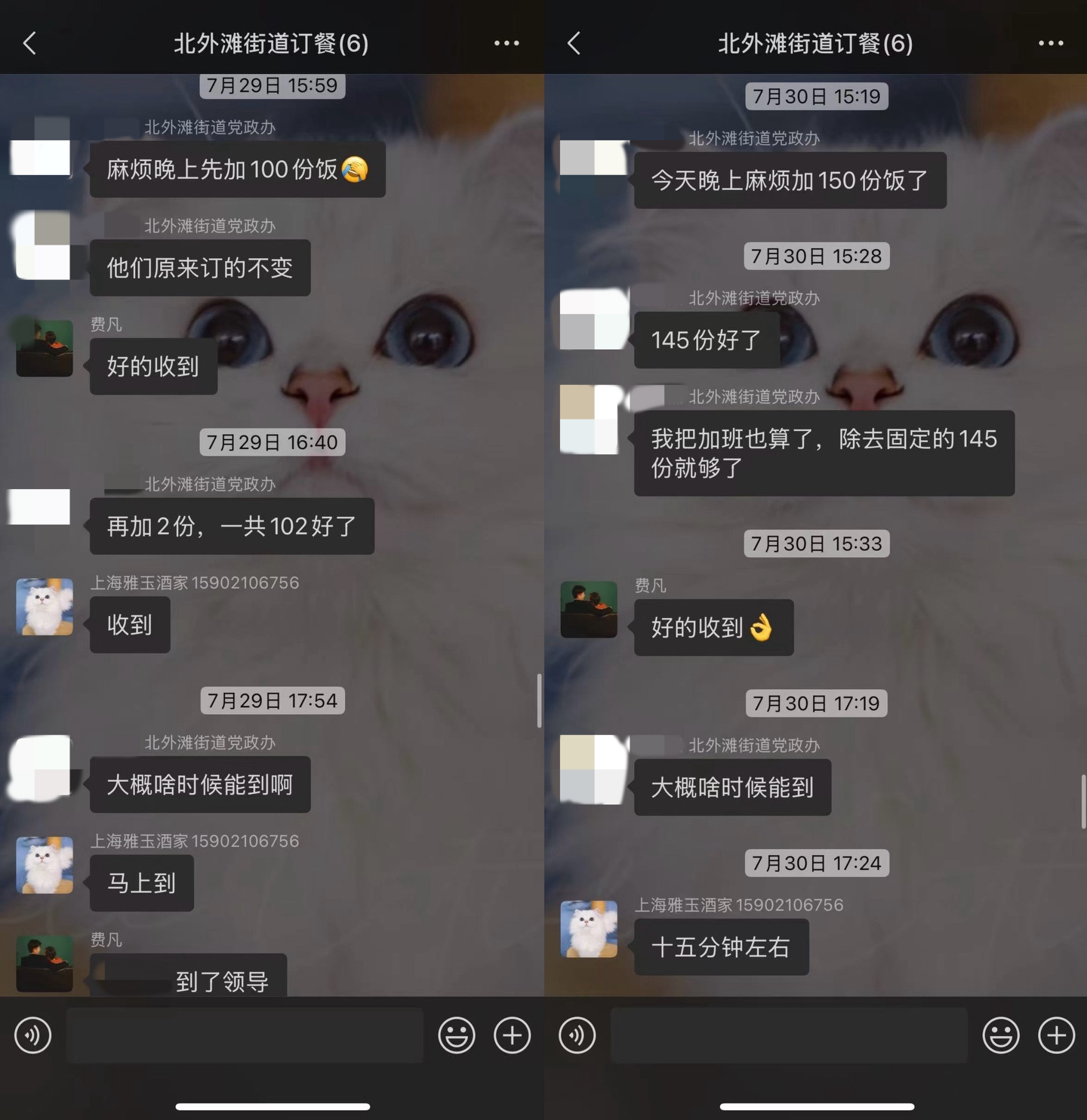

这份“双向奔赴”还在继续。今年7月底,台风席卷上海,风雨最猛的那几天,街道工作人员全员留守加班。下午4点,小高突然收到信息——街道需临时加订100多份晚餐。尽管已是备餐的尾声,店里立刻重新开火,全店齐上阵,炒菜、装盒、打包、送餐,忙得不可开交。说到这,小高有点不好意思地笑了:“他们在一线忙碌,我们做后勤保障,你说,我们算不算也是为民服务的一份子?”

雅玉酒家与街道之间订餐群的聊天记录 雅玉酒家供图

前不久,蕃兴居民区组织召集了一场协调会,邀请居民给雅玉酒家的老人餐提意见。有阿姨反映部分海鱼的黑肠子没有处理干净,吃起来发苦;有爷叔拿着老伴写的纸条认真提问:“我们吃的菜,和白领是一样的吗?能不能更清淡些?”小高听着、答着、记着、改着。“叔叔阿姨要求高我们理解,只要是合理的意见,雅玉一定会采取。”好在,姚书记在现场挑起了“老娘舅”的角色,既帮居民发声,也体谅商家的实际困难。“她不是单纯偏袒某一方,而是真心想把事情办好。”小高说。

下午2点,午市散去,小高将一份两荤两素的盒饭挂在门把手上——“这是留给收垃圾师傅的,他们都知道。”这份无声的关怀也感染到了隔壁煎饼店,老板娘特意告诉小高,准备把做多出来的饼送给环卫工人。“这种善意,还真的会传染。”小高笑着说。

小高挂在门把手上的盒饭 人民网记者沐一帆摄

在上海,除了官方建设的标准化社区食堂之外,还悄然生长出了一片以“雅玉酒家”为代表的“编外”图谱。这些非典型意义上的社区食堂,正以更灵活的姿态和更贴近的需求,成为这座超大型城市完善15分钟社区生活圈、破解养老助餐难题中一股不可或缺的力量。