![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c231123/1F0G1011620P-11H8_lit.jpg)

11月16日,在合肥“中国网谷”,一家企业员工在智慧显示屏生产线上作业。通讯员 解 琛 摄

中安创谷科技园位于“科大硅谷”核心区。通讯员 王世保 摄

高校毕业生现场对接会。(资料图片) 通讯员 陈三虎 摄

人才兴则发展兴,人才强则发展强。习近平总书记考察安徽时指出,安徽在科技、教育、人才方面有自己的优势,要用好这一优势,下好创新“先手棋”。

牢记殷殷嘱托,奋力担当作为。近年来,安徽省深入推进人才强省战略,大力实施人才兴皖工程,人才规模不断壮大、素质大幅提升、结构更趋合理、环境全面优化,推动人才创新成果竞相涌现,为现代化美好安徽建设提供坚强人才支撑。

紧盯关键变量

全方位培育引进用好人才

实现高质量发展,离不开高“含金量”人才队伍的支撑。

6月8日,到任安徽不足百日的省委书记韩俊就专题调研人才强省建设,并主持召开座谈会,问计于人才,共谋人才强省蓝图。

面对顶尖人才资源短缺的突出问题,安徽省持续实施院士培养计划,对院士后备人才给予长期稳定的科研和生活支持,让他们心无旁骛、潜心科研。

2022年起,安徽省升级实施江淮战略帅才计划,给予顶尖人才顶级支持,对具有战略科学家潜质的高层次复合型人才,给予“一人一策”精准支持,赋予人财物以及技术路线等方面的高度自主权。

领军人才和创新团队,是支撑创新发展的中坚力量。为把这支队伍做大做强,安徽省从“建”和“用”两个方面发力,省级重点人才工程实施力度不断加大,“特支计划”逐步向金融、教育、宣传文化、基础研究等领域拓展。

按照“项目+人才”模式,安徽省先后遴选设立15批518个“115”产业创新团队,带动全省设立不同层级团队3000余个,集聚2万多名高层次产业人才。

工程师队伍是制造强省的坚实支撑。安徽省坚持“谁用人、谁评价”,在全国率先提出工程师人才职称“八免”政策,做出突出贡献的工程师可不受学历、资历、身份等限制评聘职称。

服务国家战略

全面提升人才平台能级

重大科创平台,是集聚高端创新资源的战略支撑,也是引进高层次人才的强大磁场。

目前,安徽省已有、在建和预研大科学装置12个,中国科大、中国科学院合肥物质科学研究院等218家“国字号”平台相继落户,特别是综合性国家科学中心全国首批运行,国家实验室全国首个挂牌。

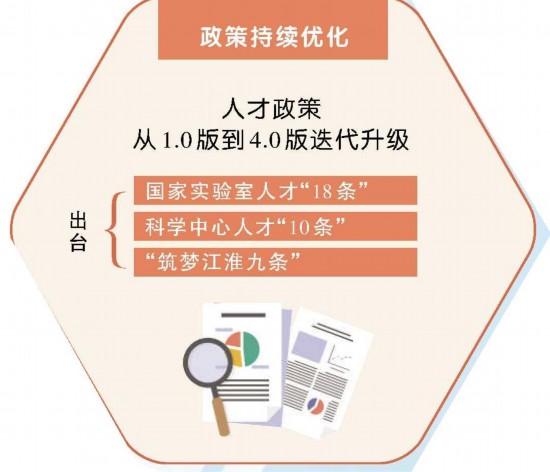

做好服务保障的同时,安徽省最大限度发挥这些平台作用,先后制定实施科学中心人才“10条”和国家实验室人才“18条”,提出了人才自主评聘、奖励性生活补贴等一系列“干货”“硬货”,推动高能级平台相继成立,成为吸引集聚人才的“金巢”。

依托科创平台,创新合作方式,是激发人才创新活力的“助推器”。依托科大讯飞公司,组建的首家创新联合体——智能人机交互创新联合体,两年来开放559项人工智能产品、聚集超过398万个开发者团队,总应用数超过164.6万。

类似这样的创新联合体,目前安徽省已有4家,牵头企业向中小企业开放创新、市场、人才资源,以应用带创新,以创新促应用。产业创新中企业主体作用充分发挥,省级实验室、省技术创新中心,一半为高新技术企业承担;132家新型研发机构中,64%为高新技术企业牵头组建。

伴随着人才的成长,各类平台的能级不断提升。

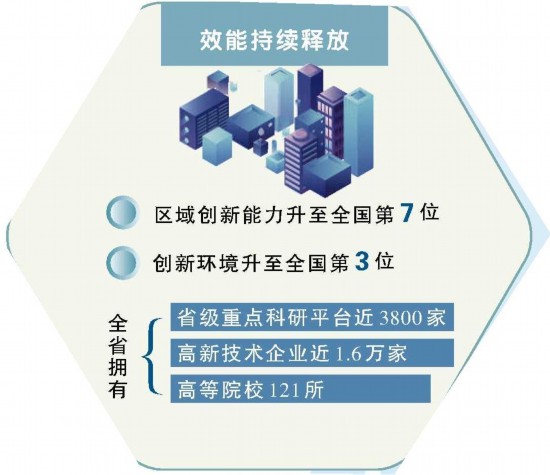

目前,安徽累计拥有省重点实验室、工程研究中心等省级重点科研平台近3800家,高新技术企业近1.6万家,高等院校121所,为各类人才成长成才、发光发热提供舞台。

聚焦发展所需

打通人才链创新链产业链

在合肥智行光电有限公司技术车间,毕业仅1年多的韦传杰,正与十几名资深工程技术人员一起负责设备编程、产线管控等工作。

与很多毕业生不同的是,2022年走出校门时,韦传杰就已拿到中级工程系列专业技术资格(工程师),与他一起毕业的同学中,还有13人被评为助理工程师、199人被评为技术员。他们均来自马鞍山学院的“工程师学院”,他们也成为安徽省首批拥有学历、学位、专业技术职称“三证”齐全的应届高校毕业生。

让产业与人才“双向奔赴”。安徽省坚持科教产协同培养人才,畅通人才链、创新链、产业链,实现深度融合、整体联动。

通过问卷调查,了解到比亚迪、奇瑞、大众、蔚来、江淮等七大整车企业,以及1100余家规上零部件企业急需紧缺人才岗位超过1.4万,安徽省相关职能部门立即行动,强化首位产业人才供给,不遗余力加大新能源汽车产业发展。

安徽省组建新能源汽车产业集群建设工作领导小组,设立人才专项小组,制定支持新能源汽车产业集群建设若干政策,对培养汽车产业人才成效显著的院校给予专项补助;科技部门抓紧筹建新能源汽车集成技术产业创新研究院;教育部门加快调整学科专业设置,2023年,省内高校新增服务新能源汽车产业专业点118个,本专科计划总数15.9万人,同比增加0.9万人。

快速发展的产业,成为了吸引更多优秀人才集聚的强磁场,也为人才培养提供了新思路。

依托中国科大组建科技商学院,培养一批“懂科技、懂产业、懂资本、懂市场、懂管理”的复合型科技产业组织人才;规划建设“科大硅谷”,对接科大校友3000多人次,集聚人才超过1万人。

深化机制改革

用心厚植“养人”沃土

7月7日,全省人才工作大会上,尹同跃等8人获颁第四届“安徽省突出贡献人才奖”。评选表彰突出贡献人才,是安徽省完善人才激励机制的创新之举,有力营造了重才敬才爱才良好氛围。

环境好,则人才聚、事业兴。聚焦服务人才第一资源,着眼建设“养人”之地,安徽省在制度环境、生活环境、社会环境上下功夫,努力提供全方位、全过程优质服务,让人才创新创业无后顾之忧。

从2016年体制机制改革意见、2018年“江淮英才计划”、2021年人才优先发展意见,再到2023年的“人才兴皖”工程,“安徽人才30条”实现了从1.0版向4.0版的迭代更新,推进改革的步伐不断加快。

敢于向用人单位放权,乐于为人才松绑。各部门制定配套文件120多个,各地出台政策200多项,形成了上下呼应、相互衔接的制度体系,在职称评审、薪酬管理等方面取得突破性进展,政策“红利”叠加释放,有效激发人才创新创造活力。

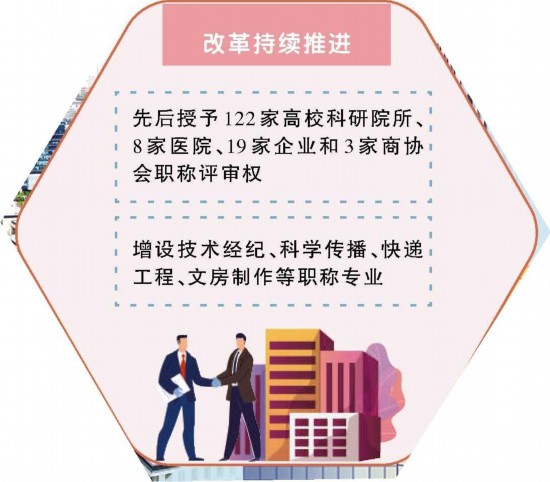

聚焦人才评价“破四唯”,安徽省先后授予122家高校科研院所、8家医院、19家企业和3家商协会职称评审权,实现“谁用人、谁评价”。增设技术经纪、科学传播、快递工程、文房制作等职称专业,55类国家职业资格可直接对应相应级别职称,实现“干什么、评什么”;在合肥市试点开展特殊人才认定,为1458名身怀技能的偏才专才认定层次,实现“干得好、评得上”。

为了吸引更多人才来皖创新创业,安徽探索形成“人才团队+科技成果+政府参股”模式,先后引进扶持320个高层次人才团队在皖创办企业,其中239个成长为高新技术企业、187家入库科技型企业。同步实施“创业安徽”行动,制定金融支持人才发展“20条”,推出人才投、贷、担、险等产品,省股权交易中心设立“人才企业专板”,为人才创业提供全周期服务。

2020年7月,中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟参与创立的国盾量子成功登陆科创板,成为国内外首个独立上市的量子通信科技公司,由此带动全省20多家公司专注量子科技攻关,构建了从实验室到车间的完整生态链条。

“一把手”抓“第一资源”。省委主要领导带头当人才的服务员,每位省领导对接2位以上高层次人才,与人才建立“有事就给我打电话”的紧密联系;省四大班子不光走访慰问,还通过茶话会、专家国情省情市情研修班和高层次人才专家联谊休假等活动,定期与人才密切交流,带动各级领导干部联系服务专家8000余名。

给予精准服务,解除后顾之忧。安徽省建设运行“一站式”人才服务平台,编制高层次人才分级分类目录,推行“皖事通办”“江淮优才卡”,为人才出入境、商事金融、住房教育、社保医疗等提供高效贴心的服务,让人才安心安身安业。

寻觅人才求贤若渴,发现人才如获至宝,举荐人才不拘一格,使用人才科学合理,服务人才竭尽所能……一揽子走心暖心的人才政策持续推出,安徽对人才的磁吸效应正不断显现,人才创新创业的动能更加澎湃。

今天的安徽,正在成为养人的天地、创新的高地、人才的福地。(通讯员 皖组宣 记者 黄永礼)